- ピックアッププログラム

- ピックアップ企業

- 大学生向け

- 長期インターンシップ

IT企業の新規事業を現場で動かす。「能登ふぐ」ブランドの構築のため企画・運営・情報発信を担うプロジェクトマネージャー募集!

企画し、動かし、地域に残す。まだ知られていない価値を伝える側へ

能登の特産「能登ふぐ」をテーマに、イベントと情報発信を起点とした地域ブランドづくりに挑戦します。大型イベントの企画・運営・発信を主担当として担い、実行と改善まで関わる実践型インターン!石川県は日本有数の天然フグの産地ですが、まだ全国的な知名度は高くありません。イベント販売の運営と情報発信でその魅力を伝えるアイデアの提案や情報発信を行う「能登ふぐ」のからあげの販売とPRに携わるメンバー募集です。

合同会社ノラスについて

合同会社ノラスは、石川県能登半島の中央に位置する七尾市の、歴史ある商店街「一本杉通り」に拠点を置く企業です。

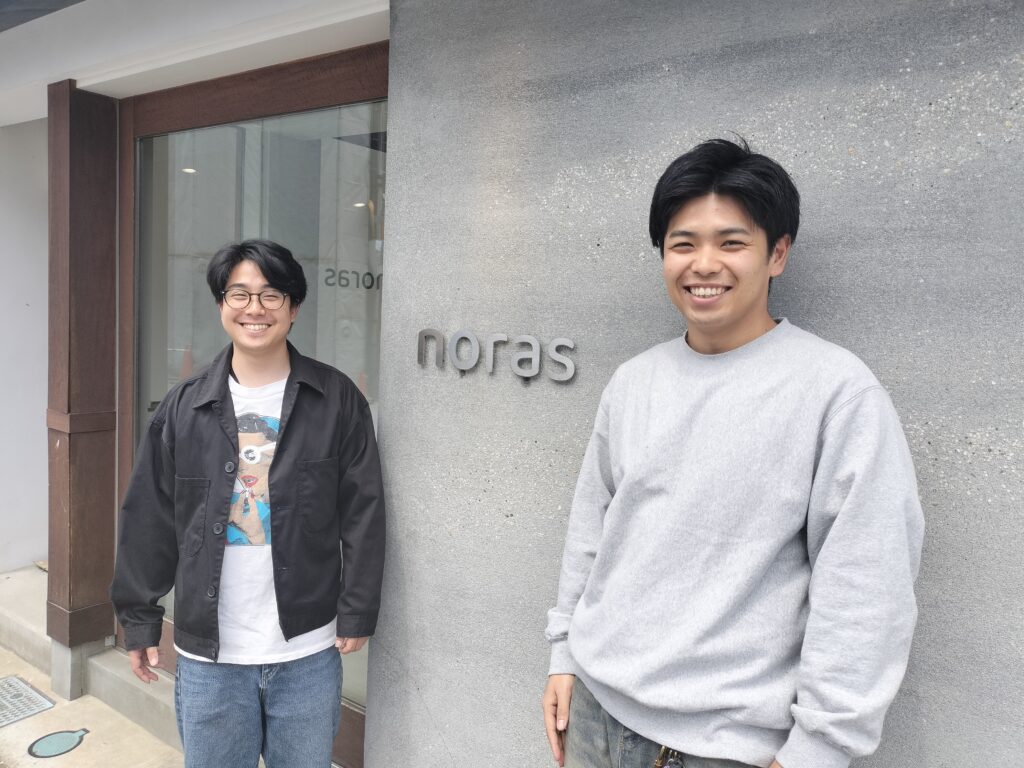

600年の歴史を持つ一本杉通りの中では、2023年創業とまだ新しい企業で社員4名、全員が20代で県外からの移住者です。

代表の岡田さんは、能登の魅力に触れて移住・起業した一人であり、メンバーと共に地域のイベントやお祭りにも積極的に関わり、日々の仕事だけでなく、地域の方々との関係性を大切にしながら活動しています。

主な事業は、WEBサービスの制作と能登創生。

どちらも共通して「能登を知ってもらうための入口でありたい」という想いが根底にあり、

「ITの力を生かし、能登の活性化を目指す」というミッションを掲げています。

「能登をデザインする」という想い

ノラスが掲げる指針が、「能登をデザインする」という言葉です。

ここでいう「デザイン」とは、「能登の良いものを、より良いものにする」という考えに基づいた理念を表しています。

目の前にある「良いもの」をそのまま消費するのではなく、その背景や文脈、本質的な価値に向き合うこと。

そして、それらをどうすれば次の世代に残していけるのかを考え、形にして広げていく。

その一連の営みを、ノラスは「デザイン」と捉えています。

WEBサービスの制作における表現や発信と能登創生における食、文化や暮らし

=デジタルとリアルの両面から、価値を引き出し、より伝わる形へと変換していくことが重要だと考えています。

能登ふぐ事業の背景

石川県は全国有数の天然ふぐの漁獲地であり、能登沖で水揚げされた天然ふぐのみが、「能登ふぐ」としてブランド化されています。

鮮度が高く、品質管理にもこだわった能登ふぐの味は高く評価されています。

しかしブランドの認知はまだ低く、地元でも十分に消費されているとは言えません。

岡田さん自身も、能登ふぐを味わい、その美味しさに感動すると同時に、「この価値が十分に伝わっていない」という課題を感じたことをきっかけに、能登ふぐ事業を立ち上げました。

能登ふぐ事業は、単に商品を売るための取り組みではありません。

能登ふぐを通して、食や学び、街の風景といった要素を組み合わせ、能登の魅力をどう未来へつなげていくのか。その問いに向き合う挑戦です。

本プロジェクトで取り組みたいこと

本プロジェクトでは、能登ふぐを軸に、地域ブランドを育てるための実践に取り組みます。

インターン生は“事業を一緒に動かすメンバー”として迎えられ、実践を通して事業を前進させていきます!

ノラスは、外からの視点や若い感性が事業に新たな気づきをもたらすと考えており、学生という立場ならではの視点や発想を積極的に取り入れていく姿勢です。

5月下旬に開催予定の初の大型イベント「能登ふぐフェスタ」では、イベント運営・情報発信・販売のいずれかを主担当として担い、企画から実行、現場での判断まで関わります。

イベント後は、学生自身が主体となり、発信企画やECサイトの改善、リサーチや企画提案などに挑戦します。

プログラム要項

| 期待する成果 |

【定性目標】 【定量目標】 |

|---|---|

| 活動内容 |

【STEP.1】 導入・理解 (2週間程度) 【STEP.2】 大型イベント準備 (1ヶ月程度) 【STEP.3】 大型イベント運営 (1週間程度) 【STEP.4】 振り返り・マイプロジェクト企画 (1ヶ月程度) マイプロジェクトの例: 【STEP.5】 マイプロジェクト実行・総括 (1ヶ月程度) |

| 得られる経験 |

・「なぜやるのか」を意識してプロジェクトを進める経験 |

| 対象となる人 |

・インターンの活動だけでなく、能登での暮らしや時間の過ごし方にも関心がある人 |

| 期間 |

2026年4月~9月末の6ヶ月(長期) ※期間は相談可能 |

| 活動条件(目安) | 参加型:住み込み 日数:週3~5日程度 時間:9:00~18:00(基本活動時間は8時間、休憩時間1時間) ※イベント時は活動時間の変更あり 活動支援金:月3万円 活動以外の時間:アルバイト可 |

| 活動場所 | 活動場所:ノラスオフィス(石川県七尾市一本杉町86) ※その他の地域へのイベント出展販売あり 滞在先 :石川県七尾市インターンハウス → 17,000円/月(共同食費生活費/水道光熱費ネット代込み) 移動手段:徒歩 所要時間:10分 |

| 募集人数 | 2人 |

受入団体紹介

“ITの力を活かし、能登活性化を目指す”

ノラスは、能登半島ではたらく、IT×能登活性化を目指す会社です。

石川県七尾市のオフィスや古民家を拠点に、能登半島を盛り上げるための事業をしています。

メンバーの和やかな雰囲気で地元との関係性も良好に構築しています!

【事業内容】

■WEBサービス事業

・WEBアプリ、モバイルアプリの受託開発

・定額ホームページ制作サービス「ウェブリード」

■能登創生事業

・古民家のらり

・イベント企画・運営

・移住促進活動

| 団体名称 | 合同会社ノラス |

|---|---|

| 事業内容 | webサービス事業・能登創生事業 |

| 設立 | 2023年7月 |

| 代表者 | 岡田 渉 |

| 従業員数 | 4人 |

受入企業からのメッセージ

合同会社 ノラス 代表社員 岡田渉

ご覧いただき、ありがとうございます。

弊社では、IT×能登創生の取り組みを行っております。

自然に恵まれた能登半島という舞台で、地域の伝統や人の温かさを大切にしながら新しい価値を生み、日本中へ届けることが私たちの使命です。能登の魅力を未来へつなぐこの企画を、ぜひ一緒に歩んでいただければ幸いです。

プロフィール

岡田 渉

1997年埼玉県川越市生まれ。

23歳からデジタルノマドとして東欧を旅し、25歳で合同会社ノラスを設立。

マップを見ていて日本海側に突き出た能登半島に魅力を感じ、七尾市に移住。

移住後は、田舎生活を楽しみながらIT分野に取り組んでいる。

能登半島最先端の道の駅、その知られざる誕生秘話に迫る!道の駅の未来へつながる小さな歴史書をつくろう!

能登半島地震後、経営主体も変わり、再スタートしたこの道の駅がこの先地域で果たしていくべき役割とは何か。地域住民やキーパーソンに話を聞きながら、道の駅の歴史を探る中で、そのヒントを得ていきます。

このプロジェクトについて

■ 「さいはて」と呼ばれる能登半島の最北端の町。

一昨年、最大震度7の大地震に見舞われた能登半島は、9つの市町から成る日本海側最大の半島です。今回プロジェクトの舞台となるのは、半島の先端に位置する珠洲市の中でも最北に位置する漁村「狼煙地区(のろし)」。その立地から、「さいはての地」と呼ばれ、ちょうど外浦と内浦との接点に位置することから、狼煙地区にある禄剛崎岬は「海から昇る朝日と、海に沈む夕陽」が同じ場所で見れることで有名です。

また、約50世帯100人が暮らす狼煙地区は、大地震の激しい揺れに続いて津波も到達した地域ですが、地域住民のつながりと日頃の訓練から、1人も犠牲者を出すことがなかった地域としても知られています。

■ 幻の大浜大豆を復活-地豆腐をつくる「道の駅狼煙」。

そんなさいはての地にある、観光客と地元民の憩いの場「道の駅狼煙」は、2010年にオープンした地元出資の小さな道の駅です。インターンの受入先であるこの道の駅を語る時、欠かすことができないのが”地豆腐を巡るストーリー”。この地域に暮らす1人のおじいさんが長く守り育ててきた幻の大豆-大浜大豆から作られる、甘みとコクが強いお豆腐や豆乳ソフトクリームが看板商品です。能登半島地震の被災により長らく営業が出来ずにいましたが、運営会社も刷新され、2025年5月にようやく再開することができました。

■ 未来の道の駅を描くために、歴史を紐解く。

運営会社も新しくなったことから、「どんな道の駅が求められているのか」「どんな道の駅を目指していけると良いだろう」という問いに向き合う必要があります。しかしながら、そもそもどのような思いがあって、この道の駅が生まれ、現在まで続いてきたのか、その歴史が謎に包まれています。そこで、今回のインターンでは、狼煙地区の一員として暮らしながら、地域住民や地域のキーパーソンに話を伺い、道の駅がどのような思いから生まれ、どのように地域から愛されていったか、その歴史を探っていきます。

未来のヒントは過去に眠っている―道の駅誕生秘話を探りながら、共に道の駅の未来を描きましょう!

プログラム要項

| 仕事内容 | 【STEP1】<狼煙地区・道の駅狼煙の現在地を知る>(1ヶ月程度) 道の駅隣のコミュニティスペースで定期開催される住民の集まりに参加しながら、地域住民と関係を築いていきます。また、道の駅の接客や運営の手伝い、お客様へのアンケート調査を通じて、道の駅の現在地を確認します。 【STEP2】<道の駅の歴史のアウトラインを引く・道の駅の魅力発信>(1ヶ月〜1.5ヶ月程度) 狼煙地区や道の駅に関する資料に当たりながら、大まかな歴史年表を作ります。 また、STEP1で感じた道の駅の魅力を、Instagramや月一の「道の駅通信」で発信します。 【STEP3】<住民やキーパーソンへのヒアリング調査>(2ヶ月程度) 道の駅に関わった人々の思いが詰まった歴史年表を作るために、地域住民やキーパーソンに、道の駅誕生当時の話や、現在の道の駅に求めることについてヒアリング調査します。 【STEP4】<歴史年表の完成>(1ヶ月程度) STEP3で収集した情報をもとに、道の駅狼煙の歴史を写真付きレポートとしてまとめます。 STEP1のアンケート調査と、歴史調査で得た情報をもとに、道の駅狼煙の商品やサービス改革案を提言します。 |

|---|---|

| インターン生に期待する成果 | ・地域住民と関係を築きながら、道の駅の歴史を探っていく過程で、道の駅に求められている役割が明確になっている。 ・お客様100名へのアンケート ・Instagramの週1投稿 ・月1の道の駅通信の発信 ・道の駅の歴史や、受け継がれた人々の思いが、写真付きのレポートとして形に残っている。 |

| インターン修了時に得られる経験 | ・能登半島地震の被災地において、復興に向けて取り組む道の駅の現場に関わる経験 ・「企業」としての道の駅だけでなく、地域住民とのつながりを深める経験 ・目の前の人や地域のために、自分にできることに真剣に向き合う経験 ・自らが調査主体として、一地域・一企業の歴史を探っていく経験 ・地域の顔の見える関係の中で暮らす経験 |

| 対象となる人 | 【募集人数:1人】 ・人や地域に関心があり、人と接することが好きで、人の喜びを自分の喜びとできる人 ・将来、地元や地方で地域づくりに関わる仕事を目指している人 ・自分の与えられた役割を認識し、主体的に動ける人 ・地域や会社の歴史に関心がある人 |

| 活動条件 | 参加型:住み込み(シェアハウス) 活動期間:(長期)2026年4月~2026年9月までのうち4〜6ヶ月 ※期間は相談可能 活動時間:8:00~19:00のうち8時間程度(週5日) 交通費:現地までの交通費は自己負担(宿泊先から活動場所までは徒歩圏内) 宿泊費:1万円 ※食費やそのほかの生活費は自己負担となります。 |

| 活動場所 | 活動場所:道の駅狼煙(石川県珠洲市狼煙町テ 部11) 部屋:シェアハウス 食事:自炊可。スーパーまでは車で20分。道の駅付近に移動スーパー来る。 |

| 活動支援金 | 月3万円 |

団体の紹介

ともだちプラットフォーマーこみんぐる

事業を通じて「人をつなげる・ともだちをつくる」、そして人の才能や知見をmingleする。

私たちはそれを『ともだち業』と呼んでいます。

株式会社こみんぐるは、社員数は少ないですが、副業人材など人を巻き込みに巻き込んでいるのが特徴的です。地域社会の持続的な発展に貢献し、100年後も家族で暮らしたい・働きたい地域をつくることをミッションにして活動しており、現在、事業は宿泊事業(旅音)、研修事業(Workit)、奥能登事業(現代集落、継音、道の駅のろし)の3事業です。

ここ数年、メディアで報道されまくっているので石川県では小さいけれど名の知れた企業の1つかも知れません。自由な社風で、清潔感があれば服装や髪色など自由。社員は役割に沿ってそれぞれのスタイルで、自分の強みを生かし働いています。その代わり目的志向、目標達成にこだわるため厳しい面もあるかもしれませんが、みんな個性的で楽しい仲間です。

| 代表者 | 林 佳奈 |

|---|---|

| 設立 | 2018/02/01 |

| 従業員数 | 4名 |

| ホームページURL | https://comingle.jp/ |

| 住所(郵便番号なし) | 石川県金沢市本町2丁目6-23 |

受け入れ団体からのメッセージ

今回は、能登半島のさいはて「道の駅のろし」で一緒に運営しながら活動してくれる留学生を募集しています。2021年から奥能登の珠洲市真浦町で「現代集落」の活動や、能登半島地震後にお家を修繕しシェアハウスとして貸し出す「継音(つぐね)」の実績がきっかけで、「道の駅のろし」の経営を2025年4月より任されました。地元の方に愛され、交流の場となっているこの場所を皆さんと一緒に盛り上げていくため、力を貸してください。正直・誠実であり、明るく自己成長を求める方、大歓迎です!このプロジェクトを通して、大きなギフトを持ち帰ってもらえたら嬉しいです。

道の駅のろしマネージャー/荒井智恵子

富山県富山市出身。株式会社こみんぐる社員。

東京女子体育大学(ダンス専攻)を卒業後、スポーツイベント会社勤務(プロゴルフトーナメント運営担当)。エコロジー化粧品の販売を経て、環境・健康意識が芽生え、マクロビオティック料理教室でマネージャーとして勤務。海外でも料理を学ぶ。帰国後、富山県氷見市へ移住し、地域おこし協力隊で空き家を改修しコミュニティスペースを作りフード担当として運営。

協力隊任期後、2019年より金沢のこみんぐる社員。新規事業に関わる事が多く、これまで経験してきたことを生かし、現在は奥能登事業担当者。金沢、珠洲の2拠点を行き来している。

- ピックアッププログラム

- 大学生向け

- 長期インターンシップ

能登の復興を、学生の「つながり」で支える。能登×学生のコミュニティづくりプロジェクト!

能登の新たな復興フェーズを支える学生コミュニティをつくる!

能登半島地震は、少子高齢化・人口流出といった以前からあった課題がより深刻化した災害でした。そのため、復興には中長期を見据えて課題解決に取り組むことが必要不可欠です。そうした新たな復興フェーズを支える人材が継続的に生まれるような学生コミュニティをつくります。

「能登留学」について

石川県七尾市に拠点を置く民間のまちづくり会社・御祓川は、「能登留学」を通じて、これまで数多くの学生を能登の企業や集落にコーディネートしてきました。「能登留学」とは、学生が1カ月~半年間能登で暮らしながら、地域の企業や集落の方とともに経営/地域課題の解決に取り組むことを通じて、自分らしい働き方や暮らし方と向き合う実践型キャリアデザインプログラムです。これまでチャレンジしたくてもできなかった企業や集落の「本気の」課題に取り組むことを通じて、企業内や地域内に、新たな課題にチャレンジする風土がつくられていきました。そうしたチャレンジの連続が、能登の明るい未来を拓いていくと御祓川は信じています。

募集の背景

これまでの17年間で、のべ256名の学生が能登留学を通じて、能登での暮らしを体験してきましたが、学生が継続的に関わる仕組みが構築されていないことや、各地で活動する学生をつなげ・支えるコミュニティが形成されていないことが課題としてありました。それでも今回の能登半島地震では、能登留学OBOGが様々な形で、能登の支援に関わってくれました。しかしながら、地震によってこれまでの地域課題が深刻化した現在、より一層、中長期を見据えて能登の課題解決に取り組む人材が求められています。

学生×能登コミュニティをつくる!

そのため、能登に関心を向け、「能登のために何かしたい」という学生が生まれるコミュニティ、そうした学生の思いの実現に向けて互いに支え合えるようなコミュニティが必要だと考えています。しかし、そうしたコミュニティをつくり機能させるためには、何より学生自身の力が欠かせません。

具体的には、金沢の大学生に向けたイベントや、能登の魅力に直に触れるスタディツアーを企画実行したり、能登で活動する学生のMeet-Upを開催したり、といったことを想定しておりますが、学生による自治的なコミュニティを目指しておりますので、ゴールのために何をするかはお任せします!

学生には、専門的な技術やスキルがなくても、常識にとらわれない柔軟な発想や、軽やかなフットワークとつながる力で、大きなうねりを生み出す可能性があると信じています。

ともに能登の復興に向けて挑戦していきましょう!

プログラム要項

| 期待する成果 |

・能登に関心がある・「能登の復興のために何かしたい」という学生が、互いにつながり・助け合えるようなコミュニティができている。 |

|---|---|

| 活動内容 |

【STEP.1】<現在地の把握・土台作り>(1ヶ月程度) 【STEP.2】<関心層の拡大>(1ヶ月〜2ヶ月程度) 【STEP.3】<Meet-Upの開催>(2ヶ月程度) 【STEP.4】<企画実行・引継ぎ>(1ヶ月程度) |

| 得られる経験 |

■ 能登で活動する様々な学生や社会人とつながる経験 |

| 対象となる人 |

■ まちづくり会社の仕組みやソーシャル・キャピタルの巻き込み方を学びたい人 |

| 期間 | (長期)4〜6ヶ月間 ※期間や開始時期は相談可能。 |

| 活動条件(目安) |

■ 石川県内の大学生 |

| 活動場所 |

■ 活動場所:banco(株式会社御祓川) |

| 募集人数 | 1人 |

| 活動支援金 | 30,000円/月 |

受入団体からのメッセージ

株式会社御祓川 能登留学コーディネーター/大鋸 魁星

能登には今、若者の力が必要とされています。しかし現状は、それぞれが個々に奮闘しており、大きな流れにはなり切れていません。今回のプロジェクトは、その点在する思いをつなぎ、未来へと動き出す力を形にしていく試みです。小さな行動が集まれば、地域を変える確かな力になる。その最初の一歩をともに踏み出す場として、このプロジェクトが用意されています。能登の明るい未来のために、挑戦してみませんか?

- ピックアッププログラム

- 大学生向け

- 長期インターンシップ

【募集終了】街の市民大学で能登の復興に向けた新講座をつくろう!

「能登で何かしたい」気持ちを具体的な一歩につなげる講座で、市民大学をリスタート!

能登半島地震からの復興に向けて、能登で何かしたい!という想いを持っている人を対象に、関係性をつくりながら具体的なアクションをつくっていくプロセスをサポートする御祓川大学の新講座をつくり、運営するためのマネージャーを募集します!

募集の背景

御祓川大学は、設立10年を迎える市民大学です。「小さな世界都市という未来を育てる」ために「哲学」「技術」「実践」のサイクルを大切にしながら、市民がまちの未来のために一歩を踏み出すための学びの場を作り続けています。新型コロナによって、講座の多くはオンライン化し、能登半島地震によって一度、すべての講座が中止となるなど、大きく環境が変わりましたが、ここから始まる復興に向けての歩みを加速するため、市民大学としての機能を立て直していきます。

復興まちづくりの担い手を育てる

2024年に発災した能登半島地震からの復興に向けて、能登の人たちが立ち上がっていくのと同時に、「能登に関わりたい」と思いながら、具体的な行動に移せていない出身者や都市部で暮らしている方々が多くいらっしゃいます。まずは、知り、自分事として考えることから。御祓川大学という場から、チャレンジを生み出していくことで、復興の担い手を輩出していくことが急務です。

御祓川大学は、「小さな世界都市という未来を育てる」ために、市民がまちのために一歩を踏み出せる場所として、学びの場をつくってきました。能登半島地震によって、一時中断してしまったこの場を、もう一度動かしていく必要があります。

御祓川大学のプロジェクトマネージャーを募集!

御祓川大学のメインキャンパスとなる建物「banco(バンコ)」が、まちづくりの新拠点として生まれたのは2015年の10月のこと。今年で設立10年となります。

戦後に「北陸銀行」として建てられた後、長く電器屋として活用されたのち、空き店舗となっていた建物。それを大学生や地元民と共にリノベーションをすることになりました。

「商店街の入り口にある空き店舗を、まちづくりの拠点として生まれ変わらせる」というこの壮大なプロジェクトの担当者となったのは、2名のインターン生でした。まだ何もないところから、事業計画と資金計画をつくり、銀行からの融資に向けた資料をつくり、設計を担当する学生団体との調整を担当しました。「大学の無い能登で、誰もが自由に学び、培われた知識やスキル・想いが、地域に還元されていく場所になってほしい。誰もが伸び伸びと挑戦できる場所になりますように」というインターン生たちの熱い想いから、この場所に市民大学という機能をつくることになったのです。bancoというのは、イタリア語で「銀行」の意味。このネーミングも、大学生たちが考えたものです。「人が育ち、まちが育つ」。開校から現在にかけて、この場所では、実践を通して様々な学びと新しい挑戦が生まれています。

2015年からこれまで、bancoを舞台に、地元について学ぶ市民講座・プログラミング教室・新規事業を立ち上げたい人のためのチャレンジショップなど様々な学びと挑戦が生まれました。

インターン生が主体性を持って、バトンを渡しながら企画・運営してきた御祓川大学ですが、コロナや能登半島地震での被災により、充分な学びの場を提供することが困難な状況が続いていました。

しかし、徐々に復旧・復興が進んでいる今、改めて市民の学びが必要なタイミングにあると考えています。

今回のインターンでは、御祓川大学のマネージャーとして、メインキャンパス(banco)の運営・既存コンテンツの整理や情報発信をしていただきます。また、受け入れ担当とビジョンを共有しながら、新講座の企画・運営にも挑戦していただきます。

豊かな自然と歴史の息づく街で、地域の一員になり、石川県能登半島で約半年間のインターン。一緒に、市民のための学びの場を創造しませんか?ご応募お待ちしています!

プログラム要項

| 期待する成果 |

・新講座がリリースされ、受講生が決まっている状態 ・2~3万円程度の講座×20名=40~60万円の売上 |

|---|---|

| 活動内容 |

【STEP.1】<会社と事業を知る>(1ヶ月程度) 【STEP.2】<コンテンツを運営する>(1ヶ月〜1.5ヶ月程度) 【STEP.3】<ニーズ調査・新講座の企画>(2ヶ月程度) 【STEP.4】<新講座の運営>(2ヶ月程度) 【STEP.5】<引き継ぎをする>(2週間程度) |

| 得られる経験 |

■ 能登の豊かな里山里海をロケーションに、暮らし・はたらく経験 |

| 対象となる人 |

■ 事業構築を通して、自身のキャリア形成のヒントを得たい人 |

| 期間 | 2025年10月~2026年3月のうち4ヵ月以上 →県外大学生は「休学」での参加を推奨(実績多数) |

| 活動条件(目安) |

■頻度:週3~5日程度 |

| 活動場所 | ■ 活動場所:banco(株式会社御祓川) 石川県七尾市生駒町3番地3 ■ 宿泊場所:石川県七尾市インターンハウス ・ 17,000円/月(共同食費生活費/水道光熱費ネット代込み) ・活動場所まで徒歩10分 |

| 募集人数 | 1人 |

| 活動支援金 | 30,000円/月 |

受入団体からのメッセージ

株式会社御祓川 代表取締役/森山 奈美

生きた「復興に向けたまちづくり学校」を動かそう!

御祓川大学は、インターン生たちがいなかったら実現しなかったプロジェクトです。このまちを「こうしたい!」と思う人の想いが、まちをつくっていきます。復興まちづくりが動いている能登でこそ、生きた現場があり、やろうとするプレーヤーが生まれつつあります。そんな復興の担い手を支え、つなぎ、共に学ぶ場をつくるプロジェクトです。これまで、能登に地縁の無かった人たちも、この講座をきっかけに能登で活躍する人になっていくことを期待します。これから全国のまちづくりで活躍するであろう、コーディネーターの卵であるあなたと一緒に、悩みながら、楽しみながら、プロジェクトを進めたいと思います。

- ピックアッププログラム

- 大学生向け

- 短期インターンシップ

【募集終了】にぎやかさを“つくる”のではなく、“育てる”という視点で、里海の暮らしのなかにある関係のひと粒を探していくプロジェクト

能登町の里海のエリアは、海と山に恵まれた集落が連なる場所。地震で傷ついた集落もありますが、暮らしは続いています。人や営みにそっと寄り添い、関わり方を探してみませんか。未来のにぎやかさを育てる一歩になります。

このプロジェクトについて

石川県・能登半島の奥に、小さな漁港をいくつも抱えた集落の連なりがあります。

町の名前は能登町。海と山がひと続きになり、車を少し走らせれば視界いっぱいに水平線が開けます。今回のインターンの舞台は、まさに“里海”の暮らしの只中にあります。

能登町の里海沿岸部は、2024年の地震とその後の水害で大きな被害を受けました。

岸壁や道路は傷つき、家屋にもひびが入りましたが、漁船のエンジン音と炊事の湯気は途切れることなく上がり続けています。静かに、しかし確かに暮らしは続いています。

町内のある港町では、震災よりもずっと前から「関係人口」と呼ばれる外からの人との交流を少しずつ積み重ねてきました。

能登町の里海には、ジブリ映画に出てくるような懐かしい海辺の情景が残っています。干潮になると磯が広がり、海藻を摘む人影が点々とし、沖では定置網を上げる船が揺れます。目を閉じればカモメの声と潮の匂いが混ざり合い、夕刻には空と海が溶けるように染まります。そんな毎日が、特別ではなく“あたりまえ”として続く地域です。

けれど課題もあります。震災被害と高齢化が重なり、網を繕う人、港を掃除する人、祭礼の準備をする人が足りなくなってきました。

それでも集落の人たちは希望を捨てていません。外から誰かが関わってくれることで、里海の暮らしがもう一度ゆっくりと動き出す——その手応えを感じ始めています。

子育てに奮闘する若い家族もいます。少ない人数で工夫しながら、港の祭礼を守り、季節ごとの魚の干物づくりや塩蔵ワカメの手仕事を大切にしています。

ただ、「関係人口って実際に何をすれば?」「どこまで頼っていいの?」——地域の人もまだ戸惑っています。だからこそ、お互いが無理なく楽しみながら、少しずつ関係を育てていければと願っています。

「長く暮らす必要はありません」——そう言うと誤解を招くかもしれません。本当は、できるなら長く関わってくださるのが何よりありがたい。でも、たとえば毎年同じ季節に数日だけでも訪れてくれる人がいれば、それだけで港は大きな力を得ます。

「また来てくれる」。その積み重ねが、祭礼の太鼓とともに港を“にぎやか”にし、里海が息を吹き返す道だと私たちは考えています。

特別なスキルは要りません。網を畳む、魚を箱に詰める、浜辺でゴミを拾う、おばあちゃんとお茶を飲む、子どもと磯遊びをする——そんな“ふつうのこと”が、ここでは心から歓迎されます。

そして、ある日ふと地域のおばあちゃんが言います。

「孫みたいな子がまた来てくれて、うれしいわ」

あなたが過ごす時間は、どこかの家庭にとって“あたらしいカタチの孫”になることもあるのです。

もう一つ、大切な約束をお伝えします。あなたがこの里海で考え、提案してくれたアイデアや企画は、体験で終わらせません。私たちはそれを地域の復興事業の「種」として必ず形にします。

あなたの想いと工夫が、実際のかたちとなり、祭礼や漁の現場で息づいていく——それこそがこのプロジェクトの核心であり、地域とあなたが本当に関わる証だと信じています。

能登町の集落の復興は、建物を直すことだけではありません。人と人との関係をやさしく紡ぎなおすこと。その一つひとつが未来をつくっていきます。

この里海と、どんなふうに関われるか。海と山と人のあいだで、ゆっくり探してみませんか。

あなたの関わりが、この土地に潮風を送り、小さな未来の芽を育ててくれることを、心から願っています。

プログラム要項

| 仕事内容 |

被災した里海集落が持続するための関係人口企画を考えて事業化するプロセス STEP1:寝床と風呂と食料調達の確保とご挨拶をしましょう。 STEP2:まずはひとつ、お手伝いから始めましょう。 STEP3:お手伝いや交流を探したり、つくってみよう。 STEP4:振り返り+事業化に向けた打ち合わせ(オンライン) |

|---|---|

| インターン生に期待する成果 | ・日常的な関わりや対話を通じて、「また来てほしい」と思ってもらえる関係性を築くこと。 ・「年に何回、どんな形で関わると良いか?」という問いに対して、自分なりの仮説やスタイルを持ち帰ること。 ・関係人口に対する住民側の不安や遠慮が、学生との関わりを通じて和らぎ、「また受け入れたい」と思ってもらえること。 ・一度きりの滞在では終わらせず、「次はこんなふうに関わってみたい」という想いを言語化すること。 |

| インターン修了時に得られる経験 | ・日本古来からの里海文化を肌で感じる ・古民家の維持から学ぶ“暮らしをつなぐ知恵” ・里山集落がどのような対話で形成されているかの知見 ・旬の夏野菜に触れる“季節のリズム”の体験(本当の野菜の美味しさ) ・震災、水害を乗り越えて暮らす“日常のたくましさ” ・子育て世帯との対話から見える“地方の暮らしのリアル” ・能登にまた帰って来ることができる場所と家族 |

| 対象となる人 | 募集人数:1-2人(高校生不可)

・里山の暮らしを体験したり、楽しみたい人 |

| 活動条件 | 活動スタイル:住み込み 活動期間:8月中旬~9月上旬(要相談) 活動頻度:日の出から日の入りまで。概ね日中。 活動支援金:なし 交通費:自家用車必須。ガソリン代の補助あり 宿泊費:なし 宿泊先:ホームステイもしくは集会所など |

| 活動支援金 | あり |

団体の紹介

来てもいい、通ってもいい。関わることで、集落は強くなる。

能登町定住促進協議会は、石川県能登町において移住・定住の促進、関係人口・交流人口の創出を通じて、地域の活性化と持続可能な集落づくりを推進する一般社団法人です。町内各地で人口減少や高齢化が進むなか、地域内外の多様な人々の関わりを支える仕組みづくりを行っています。令和6年の能登半島地震および大水害以降は、特に被災集落の復旧・復興支援に注力し、地域住民と外部人材が協働しながら新たな暮らしの再建とコミュニティの再生を支援しています。行政や企業、大学とも連携しながら、関係人口による「賑やかな過疎」の実現を目指しています。

| 代表者 | 田代信夫 |

|---|---|

| 設立 | 2015/04/01 |

| 従業員数 | 7名 |

| ホームページURL | https://nototown.jp/ |

| 住所(郵便番号なし) | 石川県鳳珠郡能登町宇出津ト字29-2 コンセールのと1F(仮事務所) |

受け入れ団体からのメッセージ

能登半島地震で被災した里海集落の姿と、強く美しく、たくましく集落活動を再建している想いを感じてください。能登の復興として何が本当に望まれているのか、少しでも伝わると嬉しいです。

能登町定住促進協議会 専務理事/移住コーディネーター 森進之介

石川県金沢市出身。民間企業や起業などさまざまな職業を経験した後、2015年、家族とともに石川県能登町に移住。移住を検討していた当時、地域から「移住コーディネーター」の仕事を紹介されたことをきっかけに、地域と人をつなぐ役割を担うようになりました。現在は、能登町定住促進協議会の専務理事として、町内の集落支援や移住・定住、関係人口の受け入れ体制づくりを進めています。令和6年の能登半島地震では、自宅を失い、家族にも大きな影響がありましたが、地域の方々とともに再建に向けて歩んでいます。「また来てくれた」と言ってもらえる関係を大切に、外の人と地域の未来をつなぐ活動を続けています。

- ピックアッププログラム

- 大学生向け

- 長期インターンシップ

能登の里山集落を舞台に、四季の暮らしと薬草を味わう観光事業を動かそう!個性豊かなプレイヤー達のまとめ役「プロジェクトマネージャー」を募集!

集落の生き残りをかけた観光プロジェクトの仕掛け人と働く。

能登の小さな集落で、2016年から開始した”薬草の里”構想。

世界農業遺産に登録された能登の里山を舞台に小さな観光事業を動かします。

震災復興も担う多忙なプレイヤー達を取りまとめるマネージャー求む!

募集の背景

能登半島の西に位置する志賀町は、令和6年1月1日に発災した能登半島地震で最も大きい震度7を観測し、南北に細長くのびる志賀町では、輪島市に近い北部のエリアが甚大な被害となりました。

今回のインターンの舞台となる「熊野地区」は、ちょうど北部と南部の境目に位置し、11の集落で構成される地区です。

能登半島地震により多くの家屋が解体されてしまいましたが、人びとの暮らしを支えてきた里山の風景の美しさや豊かさは、今もその姿を残してくれています。

約10年前、この地域は、50年後に人口が1/2にまで減少すると予測されていました。

そこで当時、「故郷をなくしたくない」との想いで立ち上がったのが、本インターン受入担当者であり、熊野地区で農家民宿を営む女将・梢 正美さん。

熊野で生まれ育ち、結婚を機にUターンして農家民宿「古民家こずえ」をオープンさせました。農家民宿の立ち上げを皮切りに、これまで11期23名のインターン生が、熊野での「着地型観光」をテーマにした事業づくりに、地域と共に挑戦してきました。

「薬草」×「宿泊・体験」で小さな観光事業をつくる。

熊野地区は、田んぼや小川・手入れのされた山々・古民家など昔ながらの里山の風景が残る、田舎のゆったりとした時間が流れる地域です。

また、江戸時代後期、村松標左衛門(むらまつ ひょうざえもん)という豪農が、薬草園でこの地を治めていたという歴史がある地域でもあります。

この歴史を元に、古くはこの地に根付いていた”薬草”という切り口を手掛かりに、他の地域には無い「癒しと健康を提供するココにしかない滞在」を提供していきたい。

そして、その先に、この地域を気に入り、長くつながり続けてくれる人との出会いをつくっていきたいと思っています。

現在、ハード事業(滞在拠点の整備)とソフト事業(滞在プランや体験コンテンツの組成・磨き上げ/近隣エリアとの連携づくり)を同時並行していますが、滞在拠点の建設完了までには数年かかる見込みのため、地域内の宿泊事業者との連携を行いながら、今期は、主にソフト事業に注力していきたい考えです。

小さな地域の小さな観光事業を動かす、プロジェクトマネージャーを募集!

くまの地域では過去11年間、インターン生を活用しながら、少しずつこの集落で実現したい観光事業を作り上げてきました。

しかし能登半島地震での被災により、地域や梢さんの置かれている状況も変化し、地域内の限られた「人資源」が復旧のための活動に割かれ、特にこの1年間、観光事業を動かすことは、ほぼ困難な状況でした。

この遅れを取り戻し、復興に向かうエネルギーが高まっている今、再び事業を動かしていきたい。

そのために今、地域に必要なのは、梢さんの右腕となって『この小さな観光事業の全体を把握し、関係者を巻き込みながら事業を動かしていくプロジェクトマネージャー』。

連携するプレイヤー達とコミュニケーションを取りながら、今の能登・熊野をまるごと体験できる「滞在プラン」を作り上げること。復興期を走り続ける多忙なプレイヤー達を上手にまとめ、1歩ずつ事業を前に進めていくこと=過程をマネジメントする経験は、唯一無二の経験になるはず。

そして何より願うことは、インターン生自身がこの地域の自然や文化に触れて暮らし、楽しんで事業を動かしていくこと。

能登で、一緒に本気の挑戦をしてみませんか?

プログラム要項

| 期待する成果 |

<観光事業のマネジメントをしながら、滞在プラン開発が進捗すること> <本プロジェクトで期待するマネジメント> |

|---|---|

| 活動内容 |

【STEP.1】地域を知る&入り込む 【STEP.2】事業進捗スケジュールを作成する 【STEP.3】関係者を巻き込みながら3つの滞在&体験プランをつくる 【STEP.4】体験モニターの実施&プランの磨き上げ 【STEP.5】事業報告書の作成 |

| 得られる経験 |

■ 能登の豊かな里山里海の地で、暮らしながら働く経験 |

| 対象となる人 |

■ 集落のような地域で暮らし自分の人生を見つめる経験をしたい方 |

| 期間 | 2025年10月~2026年3月のうち4ヵ月以上 →県外大学生は「休学」での参加を推奨(実績多数) |

| 活動条件(目安) |

■頻度:週3~5日程度 |

| 活動場所 | ■ 活動場所:石川県羽咋郡志賀町熊野地区 ■ 宿泊場所:活動エリアの空き家 ・ 15,000円/月(共同食費生活費/水道光熱費ネット/ガソリン代込み) ・最寄りのスーパー/コンビニまで車で10分 |

| 募集人数 | 1人 |

| 活動支援金 | 30,000円/月 |

受入団体紹介

【薬草とハーブ くまのプロジェクト】ハーブを育てることで、地域の明日を育もう。

石川県能登半島のほぼ中心、かつては薬草の栽培で栄えた「くまの」という地域で様々なプロジェクトを立ち上げ、地域内外からのお客様をお迎えしております。また、訪れた方々が、能登の里山の中で心穏やかな時間を過ごせるよう、様々な過ごし方を提案しています。農業やお料理・ものづくりなど、思い出や形に残る里山ぐらしも体験できます。一つひとつのプロジェクトに土地から得られる豊かさや美しさが詰まっており、里のお宝とのふれあいを大切に多くの方に喜んでいただけるよう取り組んでいます。

| 団体名称 | くまの地域づくり協議会 |

|---|---|

| 設立 | 2016年 |

| 事務局長 | 出崎 茂男 |

受入団体からのメッセージ

くまの地域づくり協議会 プロジェクトマネージャー/梢 正美

本協議会を立ち上げ、現在は運営事務局の担当をしています、梢正美と申します。

農家民宿「古民家こずえ」の立ち上げ当初から、多くの学生の力を借りながら、共に地域で挑戦してきました。

これまでのインターンを通じて、ヨソモノの学生だからこそ起こせた地域の変化が沢山ありました。そしてそれは、自分では決して起こすことのできなかった変化でもあると思っています。「行ったこともない土地で、自分に何が出来るんだろう」「本当に地域のためになる成果を残せるのだろうか」と不安になるかもしれません。大丈夫です。行ったこともない土地だからできることがあります。また、ここでの「成果」は、活動そのもの以上に、あなたがここでの暮らしを味わった先に起こってくるものでもあります。成果にしばられず、思いっきり、この土地の豊かさに触れてみてください

- ピックアッププログラム

- ピックアップ企業

- 大学生向け

- 長期インターンシップ

【募集終了】第四弾‼地方の商店街を守る!「商店街イベント」を成功させ、地域経済を循環させるための仕掛け人に挑戦!

その歴史600年!由緒ある商店街を救う復興促進マネージャーに挑戦!

「一本杉通りの復興方針」の5つの方針をもとに震災からの復興をアクションに移すマネージャー。地域と連携して防災意識を高める「井戸水マップ」づくりやイベントの企画・運営、情報発信を担当します。

能登半島地震で大きく被害を受けた商店街の賑わいを取り戻す

遡ること600年前、かの有名な前田利家が築き上げた城下町に形成された商人の町、それが石川県七尾市にある一本杉通り商店街です。

七尾市は、七尾湾を有する穏やかな港町。江戸時代~明治時代に、大阪と北海道を結ぶ北前船の寄港地として栄えました。そのため、一本杉通りには、北海道からの昆布を売るお店や植物ロウを主原料に自然の材料でできた和ろうそく屋さんなど、現在も40店舗~50店舗の様々なお店が立ち並んでいます。

2024年1月の能登半島地震で、一本杉通りは大きな被害を受けました。

しかし商店街の人たちは発災の 1ヶ月後から一本杉復興マルシェを開催するなど、再建に向けて動き出しています。地域の婚礼文化を取り上げた「花嫁のれん展」、”食”のイベント「うますぎ一本杉」などを開催し、一本杉通りがより発展するような企画を考え運営してきました。

一本杉通りの復興方針

各店舗の復興にも取り組みながら、商店街としての復興方針について、話し合いを重ね、2025年3月に「一本杉通りの復興方針」が策定されました。

「四季と五感と向う三軒両隣りを、ずっとずっと紡ぎ続ける一本杉通り」

これが一本杉通りの目指す姿です。そして、この実現のため、次のような方針を示しました。

【一本杉通りの復興方針】 (実現のための5つの方針)

方針1 明治から令和の家並みが息づく町

方針2 いろんな「屋」のふだんの魅力とハレの日の魅力

方針3 チャレンジを応援して目的地となる “お店” を増やす

方針4 まちの「復興」を外にひらく

方針5 井戸端のある町、災害に常に備える町

復興方針を推進するマネージャーはあなたです!

一本杉通りの被害と復興の現在地が見えた2025年は、一本杉通りの能登半島地震からの復興元年とも言えます。しかし「一本杉通り振興会」のメンバーは日々店を切り盛りしながら各店舗の復興に取り組んでおり、商店街活動に注力することは困難です。今、商店街の復興に向けて商店街活動を推進していくマネージャーが必要なのです。

一本杉通りでは過去3回インターン募集の実績があり、先輩インターン生たちが地域との関係を構築しながら成長し成果をあげてきたからこそ、今回のプロジェクトもあります。

【インターンの先輩たちが繋いできた一本杉振興会のインターンプログラム】

■1人目 『年に一度の食イベント「秋の大市」、3ヶ月に1度開催する「一本杉マルシェ」を成功させるイベントマネージャー』

■2人目 『若者をターゲットにした「一本杉マルシェ」、七尾市外の人へアピールをする「うますぎ一本杉」を成功させるイベントマネージャー』

■3人目 『地域経済を循環させるため商店街イベントと空き店舗解消を担う、新規出店者を増やチャレンジショップを企画実施するマネージャー』

■4人目のあなたは 『商店街、地域住人の想いを乗せた復興方針を実行する一本杉振興会の復興促進マネージャー』です!

これまで、イベントマネージャーや高校生カフェのチャレンジショップの運営など先輩インターン生たちは活躍してきました。

一本杉の振興のために、それぞれのアプローチで思考し行動しており、マイプロジェクトを設計して成功させた先輩もいます。

今回のインターンでは、一本杉通り振興会の復興促進マネージャーとして、策定されている各種イベントの開催に向けて、プロジェクトマネジメントやタスクの管理、広告戦略の仮説づくり、事業収支の管理など、主担当として活動することになります。

復興方針の内容に沿って、具体的に復興を形にするためのアクションを起こすプレイヤー、コミュニティの起点となるイベントやハレの日を作るマネージャーとしての経験は、きっとあなたの将来の役に立つことでしょう!

自然が豊かで、歴史のある街で、地域の一員になり、石川県能登半島で約半年間の住み込みインターン。一緒に、地域の商店街の復興と発展に挑戦しませんか?ぜひご応募お待ちしています!

プログラム要項

| 期待する成果 |

・復興方針の新規プロジェクトの達成(井戸水マップの作製) |

|---|---|

| 活動内容 |

【STEP.1】復興方針の詳細を把握して、商店街の皆さんに挨拶をしよう! 【STEP.2】復興方針の内容を実践しよう! 【STEP.3】より大きなイベントマネジメントに挑戦しよう! 【STEP.4】マイプロジェクトに挑戦しよう! 【STEP.5】復興方針をどこまで実現できたかの発表をしよう! ※イベントスケジュール |

| 得られる経験 |

■多様な人が関わるプロジェクトの推進とマネジメントの実践 |

| 対象となる人 |

■将来、イベントの企画などに携わりたい人 |

| 期間 | (長期)2025年8月上旬~2025年3月下旬※期間は相談可能(夏季休暇中の短期も相談可) |

| 活動条件(目安) |

■頻度:週3~5日程度 |

| 活動場所 | banco(株式会社御祓川) 石川県七尾市生駒町3番地3 |

| 募集人数 | 1人 |

| 活動支援金 | 30,000円/月 |

| 事前課題 | 雑誌「能登」の読み込み 一本杉noteの読み込み |

受入団体紹介

600年の歴史を守ってきた一本杉通り商店街の振興会です。

一本杉通り振興会では、能登半島地震で大きな被害を受けて、いまだに仮店舗のお店や縮小営業を余儀なくされている方が多くおります。けれど、私たちの先人たちは、明治時代の二度に渡る大火や戦争など、様々な困難を乗り越えて、これまでの一本杉通りを守り続けてきたということに気づかされました。震災をきっかけに多くの方々が、私たちの復興の取り組みに力を貸してくれています。一本杉復興マルシェをはじめ、復興方針づくりにも、多くの方の手が差し伸べられました。復興方針にもあるように、私たちはこれからの復興の道のりを「外に開く」次世代へ一本杉通り商店街を承継させるためこれからも新たな賑わい作りを模索していきます。

| 団体名称 | 一本杉通り振興会 |

|---|---|

| 設立 | 1960年 |

| 代表者 | 高澤 久 |

受入団体からのメッセージ

一本杉通り振興会長/高澤 久

今の時代に商店街は必要とされるのか、いつもそんなことを問いながら活動しています。小さな商いだからできるお客さんが個人として認識される場所、「あー、〇〇さんこんにちは」そんなふうに個人が個人として接することができるのが、商店街です。楽しく買い物ができるのが商店街だと考えます。いろいろな課題もありますが、商店街が活性化するため一緒に取り組んでくれる方の応募を待っています。

プロフィール

高澤 久

1972年11月 石川県七尾市生まれ

1996年3月 京都産業大学経営学部経営学科 卒業

1996年4月 株式会社日本香堂 入社

2001年7月 株式会社高澤商店 入社

2017年3月 同社 代表取締役 就任

- その他情報

- ピックアッププログラム

- ピックアップ企業

- 大学生向け

- 長期インターンシップ

IT企業の新規事業に挑戦!「能登ふぐ」を能登を代表するブランドへ!!ふぐのからあげの運営・広報メンバー募集‼

能登のブランド「能登ふぐ」からあげ販売の基盤づくりと情報発信を行う実践型インターン。

石川県は日本有数の天然フグの産地ですが、まだ全国的な知名度は高くありません。イベント販売の運営と情報発信でその魅力を伝えるアイデアの提案や情報発信を行う「能登ふぐ」のからあげの販売とPRに携わるメンバー募集です。

2023年創業。ITと地方創生で能登を盛り上げる 合同会社ノラス

ノラスのオフィスは、石川県能登半島の中央に位置する七尾市の歴史ある商店街「一本杉通り」にあります。

600年の歴史がある一本杉通りの中では、2023年創業とまだ新しい企業で従業員は4名、全員が20代で県外からの移住者です。

“ITの力を生かし、能登活性化を目指す”というミッションを掲げ地域へ貢献し、ノラスメンバーの和やかな雰囲気で地元との関係性も良好に構築しています。

能登の魅力に触れ移住&起業した代表の岡田氏は「能登」を知ってもらう窓口になりたいという想いから2つの事業を展開しています。

<主な事業>

■WEBサービス事業

<地域内での制作の一例>

・ホームページ「一本杉通り商店街ウェブ」

・アプリ「でか山ウォーク」(七尾市の青柏祭の山車(でか山)の位置情報サービス)

・ランディングページ・広告運用「第3回うますぎ一本杉」(七尾市一本杉通りイベント)

■能登創生事業

・一棟貸し古民家「古民家のらり」の運営

・イベント企画・運営(能登ふぐのからあげ販売)

ノラスの良さはチームワークの良さ、少人数で業務をこなしながらもオフィスを覗くと楽しそうな雰囲気、ITの作業的で黙々というイメージ?とはかけ離れた柔和の笑顔で皆さんが迎えてくれます。

「能登ふぐ」のからあげの販売事業について

能登創生事業の1つに「能登ふぐ」のからあげ販売があります。

主に県内外のフェスやイベントで出展販売を行い「能登ふぐ」を広める活動をしています。

まず「能登ふぐ」についてご存知でしょうか。

石川県は全国屈指の天然ふぐの漁獲量を誇り、能登沖で水揚げされた天然ふぐのみ能登ふぐ事業協同組合によって「能登ふぐ」としてブランド化されています。

能登の近海で獲れる・鮮度の高い・品質管理にもこだわった「能登ふぐ」の味は絶品です。

しかしブランドの認知はまだ低く、意外なことに地元でもあまり消費されていないという現状があります。

岡田氏自身も、実際に「能登ふぐ」を味わい、その美味しさに感動し、この現状を変えたいという想いから「ふぐから」事業を立ち上げました。

漁業関連の企業ではないノラスが「能登ふぐ」を取り扱うことには「想い」だけではない理由があります。それは、企業のビジョンであるIT×能登創生の観点によるものです。

異なる分野のIT企業のノラスだからこそ、まだ広く知られていない、魅力が伝えきれていない能登の特産物にできるアプローチがあると岡田氏は語ります。

それはノラスが持つITスキルやデザイン力、そして発信力を活かし、今までになかった表現や手法でより能登の魅力を広げるということです。

能登ふぐの販売を通して認知の拡大や販売する手法を実践し確立していくことは能登創生のモデルとも言え、地域の活性化に貢献できると考えています。ノラスは能登ふぐ事業協同組合にも加入しており、地元と連携しながら取り組みを進めていきます。

ノラスには今後も事業を拡大する構想があり「ふぐから」から能登の魅力を伝える挑戦は続きます。

本プロジェクトで取り組みたいこと

「ふぐから」事業を開始して約1年、販売は好調でイベント出展時には地元のお客様から反響をいただくようになり、やりがいと認知拡大の手応えを感じています。

次のステップとして情報の発信、販売機会を増やすために地盤を固めるタイミングです。

しかし現状は人員に余力がなく、営業担当の宮澤氏がイベント出展に関わる全般の業務を兼任しており、業務が属人化してしまっています。

本プロジェクトでは、イベント販売の実務を通して運用面を整え、情報発信に積極的に取り組みます。

具体的に取り組みたいことは下記の通りです。

A.販売の運用を整理

・業務フロー、マニュアル作成

B. 情報発信

・認知拡大のためのアイデアを柔軟に考える

・アイデアをもとに、情報発信を実践する

「能登ふぐ」を能登を代表するブランドにするための第一歩。

社員に寄り添い、同じ目線で楽しみながらプロジェクトを推進するメンバーを募集します!

プログラム要項

| 期待する成果 |

【定性面】 |

|---|---|

| 仕事内容 |

【STEP1】<能登、ノラス、能登ふぐを知る>(1ヶ月程度) 【STEP2】 <イベント販売の運営を整える>(1ヶ月程度) 【STEP4】<情報発信の計画の実施と検証>(2ヶ月程度) 【STEP5】<活動のまとめ、引継ぎ、振り返り>(2週間程度) ■活動の振り返り |

| 得られる経験 |

■「なぜやるのか」を意識してプロジェクトを進める経験 |

| 対象となる人 |

■インターンの活動だけでなく余暇時間の「能登の過ごし方」に興味がある人 |

| 期間 | (長期) 2025年8月~の4〜6ヶ月 ※期間は相談可能 |

| 活動条件(目安) | 頻度:5日程度 ※宿泊施設:インターンハウスななお → 17,000円/月(共同食費生活費/水道光熱費ネット代込み) |

| 活動場所 | 石川県七尾市 (その他の地域へのイベント出展販売あり) |

| 募集人数 | 2人 |

| 活動支援金 | あり |

受入団体紹介

能登半島ではたらく、IT×能登活性化を目指す

ノラスは、能登半島ではたらく、IT×能登活性化を目指す会社です。

石川県七尾市の古民家を拠点に、能登半島を盛り上げるための活動をしています。

事業内容

■アプリ・ソフトウェア開発事業

・WEBアプリ、モバイルアプリの受託開発

・定額ホームページ制作サービス「情報システム部」

■能登創生事業

・一棟貸し古民家「古民家のらり」の運営

・イベント企画・運営(能登ふぐのからあげ販売)

| 団体名称 | 合同会社ノラス |

|---|---|

| 事業内容 | webサービス事業・能登創生事業 |

| 設立 | 2023年7月 |

| 代表者 | 岡田 渉 |

| 従業員数 | 4人 |

受入企業からのメッセージ

合同会社 ノラス 代表社員 岡田渉

ご覧いただき、ありがとうございます。

弊社では、IT×能登創生の取り組みを行っております。

自然に恵まれた能登半島という舞台で、地域の伝統や人の温かさを大切にしながら新しい価値を生み、日本中へ届けることが私たちの使命です。能登の魅力を未来へつなぐこの企画を、ぜひ一緒に歩んでいただければ幸いです。

プロフィール

岡田 渉

1997年埼玉県川越市生まれ。

23歳からデジタルノマドとして東欧を旅し、25歳で合同会社ノラスを設立。

マップを見ていて日本海側に突き出た能登半島に魅力を感じ、七尾市に移住。

移住後は、田舎生活を楽しみながらIT分野に取り組んでいる。

- ピックアッププログラム

- 大学生向け

- 短期インターンシップ

【募集終了】被災した里山の暮らしを守る、にぎやかな集落を作るための集落復興事業を開発するプロジェクト

被災した里山集落がにぎやかに復興するための関係人口開発プロジェクト

被災後も静かに営まれる里山の暮らし。農作業や古民家の手入れを通じて、人と土地に寄り添う新しい関わり方を探り、新たな関係人口事業として実際に事業化までつなげます。

このプロジェクトについて

石川県・能登半島の奥に、神野(かんの)という小さな集落があります。町の名前は能登町。海にも山にも近くて、車を少し走らせれば、すぐ目の前に水平線が広がります。けれどこの集落は、あくまで“里山”の風景の中にあります。

ここは、2024年の地震と、その後の水害で一部が被災しました。家や道に傷はあっても、暮らしは止まっていません。静かに、でもしっかりと続いています。神野は、町内に15ある地域のひとつ。震災よりもずっと前から、「関係人口」と呼ばれる外からの人との交流に、少しずつ取り組んできた場所でもあります。神野には、ジブリの映画に出てくるような、どこか懐かしい里山の風景が広がっています。畑があり、季節ごとに山の手入れをする人たちがいて、目を閉じれば鳥の声と風の音が聞こえます。近くの港には新鮮な魚が並び、夕方には海と空の色が溶け合います。そんな毎日が、特別ではなく、あたりまえとして続いている地域です。

でも、課題もあります。震災と高齢化が重なって、草を刈る人、畑を手入れする人、声をかける人が足りなくなってきました。それでも神野の人たちは、まだ希望を持っています。誰かが外から関わってくれることで、暮らしがまた少しずつ動き出す。そんな手応えを感じ始めています。子育てをがんばる若い家族もいます。少ない人数で工夫しながら、集落の行事を守り、季節の手仕事を大切にしています。ただ、「関係人口って実際にはどんなこと?」「どこまで頼っていいの?」と、地域の人も戸惑っているのが正直なところ。だからこそ、お互いに無理なく、楽しみながら、少しずつ関係を育てていけたらと思っています。「長く暮らす必要はありません」――そう言うと、ちょっと語弊があるかもしれません。本当は、できるなら長く関わってくれる人が何よりありがたい。でも、たとえば毎年同じ季節に、数日だけでも訪れてくれる人がいたら、それだけで地域はとても助かります。

また来てくれる。その関係が少しずつ積み重なることで、集落は“にぎやか”になっていきます。

それが、能登が生き残っていくためのひとつの道だと私たちは考えています。特別なスキルがなくても構いません。草を刈る、野菜を収穫する、おばあちゃんとお茶を飲む、子どもたちと遊ぶ。そんな“ふつうのこと”が、ここでは心から喜ばれます。そして、そうした日々のなかで、地域のおじいちゃんおばあちゃんがふと口にします。「孫みたいな子がまた来てくれて、うれしいわ」あなたがここで過ごす時間は、どこかの家庭にとっての“あたらしいカタチの孫”になることもあるのです。

そしてもう一つ、大切なことをお伝えします。あなたが神野で考えてくれたアイデアや企画は、単なる体験で終わりません。それはこの地域の未来をつくる「種」として、大切に受け取り、必ず復興事業として実施につなげます。私たちは、それを約束します。あなたの想いと工夫が、実際のかたちとなり、地域の中で息づいていく。それがこのプロジェクトの核心であり、地域とあなたが本当に関わるということの証だと、私たちは考えています。神野の復興は、建物を直すことだけではありません。人と人との関係を、もう一度やさしく、紡ぎなおすこと。その一つひとつが、未来をつくっていくのです。

この里山と、どんなふうに関われるか。

海と山と人のあいだで、ゆっくりと探してみませんか。あなたの関わりが、この土地に風を送り、小さな未来の芽を育ててくれることを、心から願っています。

プログラム要項

| 仕事内容 | 被災した里山集落が持続するための関係人口企画を考えて事業化するプロセス

【STEP1】寝床と風呂と食料調達の確保とご挨拶をしましょう。 【STEP2】まずはひとつ、お手伝いから始めましょう。 【STEP3】お手伝いや交流を探したり、つくってみよう。 【STEP4】振り返り+事業化に向けた打ち合わせ(オンライン) |

|---|---|

| インターン生に期待する成果 | ・日常的な関わりや対話を通じて、「また来てほしい」と思ってもらえる関係性を築くこと。 ・「年に何回、どんな形で関わると良いか?」という問いに対して、自分なりの仮説やスタイルを持ち帰ること。 ・関係人口に対する住民側の不安や遠慮が、学生との関わりを通じて和らぎ、「また受け入れたい」と思ってもらえること。 ・一度きりの滞在では終わらせず、「次はこんなふうに関わってみたい」という想いを言語化すること。 |

| インターン修了時に得られる経験 | ・草刈りで“里山の美しさ”を守る経験 ・古民家の維持から学ぶ“暮らしをつなぐ知恵” ・里山集落がどのような対話で形成されているかの知見 ・旬の夏野菜に触れる“季節のリズム”の体験(本当の野菜の美味しさ) ・震災、水害を乗り越えて暮らす“日常のたくましさ” ・子育て世帯との対話から見える“地方の暮らしのリアル” ・能登にまた帰って来ることができる場所と家族 |

| 対象となる人 | 募集人数:1-3人(高校生の参加不可) ★自分の車で来て、運転できる方 ※心苦しい条件ですが、被災後全てを送迎することが出来ないため。 ・里山の暮らしを体験したり、楽しみたい人 ・自炊や野遊びに積極的に挑戦できる人 ・シニアのお話を楽しく聞ける人 ・男女不問 |

| 活動条件 | 参加型:住み込み(集会所もしくは集落の方の家にホームステイ) 活動期間:活動期間:8月10日~9月15日の約3週間(都合により調整します) 活動時間:日の出から日の入りまで。おおよそ日中。特に時間指定無し 交通費:一部支給有り。要相談 宿泊費:無料 ※食費やそのほかの費用はなどは基本自己負担となりますが、野菜を収穫するなどの自己調達やお裾分けなどの提供もあります。海も近いため、アカイカや魚などの釣りも可能です。 |

| 活動支援金 | なし |

団体の紹介

来てもいい、通ってもいい。関わることで、集落は強くなる。

能登町定住促進協議会は、石川県能登町において移住・定住の促進、関係人口・交流人口の創出を通じて、地域の活性化と持続可能な集落づくりを推進する一般社団法人です。町内各地で人口減少や高齢化が進むなか、地域内外の多様な人々の関わりを支える仕組みづくりを行っています。令和6年の能登半島地震および大水害以降は、特に被災集落の復旧・復興支援に注力し、地域住民と外部人材が協働しながら新たな暮らしの再建とコミュニティの再生を支援しています。行政や企業、大学とも連携しながら、関係人口による「賑やかな過疎」の実現を目指しています。

| 代表者 | 田代信夫 |

|---|---|

| 設立 | 2015/04/01 |

| 従業員数 | 7名 |

| ホームページURL | https://nototown.jp/ |

| 住所(郵便番号なし) | 石川県鳳珠郡能登町宇出津ト字29-2 コンセールのと1F(仮事務所) |

受け入れ団体からのメッセージ

今、地域で一番求められているのは、「何ができるか」よりも、「また来てくれたね」という関係です。令和6年の地震と水害で、能登の多くの集落は傷つきました。神野エリアもそのひとつです。復旧が進まない場所も多く、先の見えない日々に心が折れそうになることもあります。けれど、そんな中で、何よりも地域の人たちの心を支えているのは――初めて来た人が、もう一度戻ってきてくれることなんです。「また来てくれた」このたった一言が、地域にとってどれだけの励ましになるか。皆さんに、特別なスキルや体力はいりません。笑ってくれること、話を聞いてくれること、一緒にご飯を食べてくれること――それだけで、地域の空気は変わります。「関係人口」なんて難しい言葉にしなくても、ただ関わってくれる人の存在が、集落の希望になります。だから、どうか気軽に、そして気長に。一度来てくれたら、きっと「また来たい」と思える何かに出会えるはずです。能登で、神野で、お会いできるのを心から楽しみにしています。

能登町定住促進協議会 専務理事/移住コーディネーター 森進之介

石川県金沢市出身。民間企業や起業などさまざまな職業を経験した後、2015年、家族とともに石川県能登町に移住。移住を検討していた当時、地域から「移住コーディネーター」の仕事を紹介されたことをきっかけに、地域と人をつなぐ役割を担うようになりました。現在は、能登町定住促進協議会の専務理事として、町内の集落支援や移住・定住、関係人口の受け入れ体制づくりを進めています。令和6年の能登半島地震では、自宅を失い、家族にも大きな影響がありましたが、地域の方々とともに再建に向けて歩んでいます。「また来てくれた」と言ってもらえる関係を大切に、外の人と地域の未来をつなぐ活動を続けています。